Sie sind eher selten, unsere Besuche in den Nähereien und vorgelagerten Produktionsstätten. Unser Job ist hier. Wir definieren Einkaufskriterien, pflegen Kontakte mit den Brands, überprüfen deren Standards und suchen Kollektionen aus. Vor allem aber stehen wir im Laden. Wir präsentieren unsere Auswahl an sorgfältig zusammengestellter Fair Fashion und beraten unsere Kund:innen mit viel Herzblut und Fachwissen, damit sie bewusste und informierte Kaufentscheidungen treffen können. Am liebsten erzählen wir dazu individuelle Geschichten und die besonderen Ideen unserer Brands. Wir erklären, wie sie wirklich einen Unterschied machen und warum hier Nachhaltigkeit mehr als ein grüner Anstrich ist. Besonders enthusiastisch gelingt uns das immer da, wo wir einen engen Kontakt mit den Menschen hinter den Marken pflegen – oder einen persönlichen Einblick in die Produktion erhalten haben.

Im Juli durfte Rebekka einen Tag bei und mit Rifò in Prato, Italien, verbringen. Besonders spannend ist, dass im Zentrum dieser Marke das steht, was uns und viele andere Wirtschaftsakteur:innen zurzeit mit am meisten beschäftigt: Kreislauffähigkeit. Rifò nämlich lebt seit der ersten Stunde ein zirkuläres Konzept. Die Marke verarbeitet fast ausschliesslich rezyklierte Fasern – und das auf allerhöchstem Niveau. Rifò, Italienisch für «wiederherstellen» oder «erneuern», macht seinem Namen alle Ehre, und zwar in doppeltem Sinne. Denn nicht nur die Fasern werden hier wiederhergestellt, sondern auch ein traditionelles Handwerk erlebt eine Erneuerung. Die Region rund um Prato hat eine lange Geschichte im Recycling tierischer Fasern, und genau da knüpft Rifò an.

Rebekkas Tour startet im Shop-Lager-Office. Hier ist alles unaufgeregt, nahbar und ein kleines bisschen chaotisch. Die Verkaufsfläche geht laufend über ins Gemeinschaftsbüro, da und dort stehen Kisten oder ein Lagerregal. Mitarbeitende sagen freundlich «Hallo», Arianna aus dem Sales-Team nimmt die Gästin aus der Schweiz herzlich in Empfang. Es gibt – natürlich – einen richtig guten italienischen Espresso und sofort einen kleinen Rundgang durch die Räumlichkeiten. Rifò hat noch kein externes Lager, hier passiert alles – vom Design über die Produktionsplanung bis zum Verkauf an Geschäfts- und Endkund:innen – auf zwei überschaubaren Etagen. Das passt tatsächlich ganz gut, denn auch die Produktionspartner:innen sind unweit des kleinen Headquarters zu finden. Und genau dahin geht’s dann auch gleich. Arianna nimmt Rebekka mit an den Ort, an welchem ein Rifò-Produkt seinen Anfang nimmt. (Obwohl das so natürlich nicht ganz stimmt, denn zirkuläre Dinge haben ja nicht wirklich einen Anfang und ein Ende.)

Die beiden Frauen stehen in einer auffallend sauberen Fabrikhalle. Hinten an der Wand stapeln sich grosse Ballen in den verschiedensten Farben, schön sortiert. Direkt beim Eingangstor häufen sich auffällig bunte Stofffetzen. Ein stornierter Sonderauftrag, der hier viel Aufwand verursacht, wie sich später herausstellt. Was dem Auge Freude bereitet, sorgt anderswo eher für einen hitzigen Kopf. Nebenan rattert eine Maschine. Ein Arbeiter mit Maske und Gehörschutz füttert sie mit ebensolchen Stofffetzen, hier aber alle in sanften Beige-, Taupe- und Mocha-Tönen. Im Innern der Maschine zerreisst ein grosser Kranz die Textilteile so, dass nach mehreren Durchgängen ein flauschiger Faserbausch entsteht. Das ist das Endprodukt dieser Station. In Ballen gepresst geht es danach weiter zur Spinnerei, welche daraus ein «neues» Garn zwirnt.

Doch erst lernt Rebekka Marcello kennen. Er managt die Fabrik und legt gerade selbst Hand an. Zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen prüft er den Wareneingang auf Echtheit. Denn hier wird ausschliesslich reines Kaschmir verarbeitet. Marcello kauft alte Pullover und Accessoires aus diesem hochwertigen Tierhaar – containerweise. Meist kommt die Ware aus Indien, wo Altkleider aus den USA und Europa sortiert werden. Nun gilt es für die Expert:innen, die Faserqualität zu bestätigen. In der Regel reicht ein kurzer Fühltest und die Fachmenschen wissen Bescheid. Dabei werden auch direkt Reissverschlüsse und Elastik-Bündchen abgetrennt und kleine Stücke für die Reissmaschine vorbereitet. In seltenen Fällen muss zusätzlich ein Brenntest her. Der häufigste Sortierfehler sei, dass sich ein Mischgewebe mit Viskose einschleiche, und das lasse sich manchmal schwer erfühlen. Der Grossteil ist aber einwandfrei. Und findet dadurch hier in der Nähe von Prato zurück in den textilen Kreislauf.

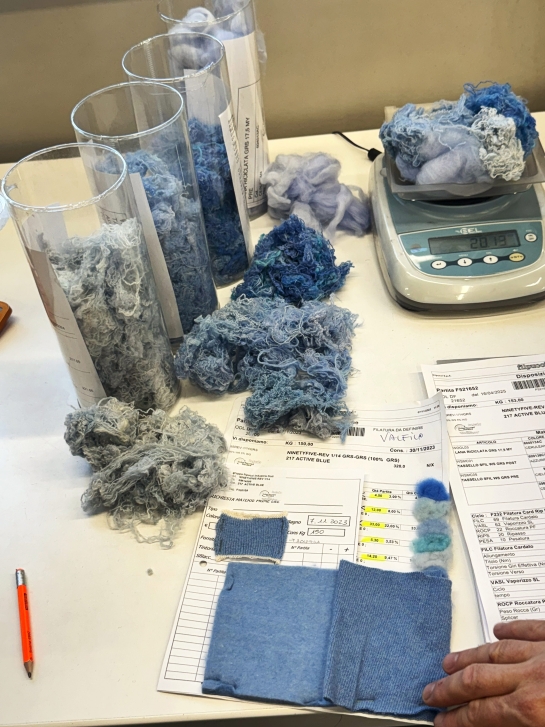

Die flauschigen Faserballen landen wenige Kilometer weiter bei einer Spinnerei. Während der Spinnprozess sehr ähnlich funktioniert wie bei der Verarbeitung neuer Fasern, gibt es vorgängig einen zusätzlichen Schritt. In den allermeisten Fällen werden die Garne aus rezykliertem Kaschmir oder Wolle nämlich weder gebleicht noch gefärbt. Damit die Kund:innen dennoch genau die gewünschte Farbe auf ihren Spulen erhalten, gibt es hier eine Art Mischlabor. In kleinen Reagenzgläsern befinden sich Proben aus den gelieferten Ballen. Die Mitarbeitenden testen verschiedene Kombinationen, mischen Fasern in genauen Prozentzahlen, drehen manuell ein kurzes Garn und stricken es an einer handbetriebenen Maschine. Das kleine Stück Strick wird dann abgeglichen mit dem angelieferten Muster. Schon bevor der Test ganz fertig ist, weiss der Experte: «Das ist noch ein bisschen zu grün!» Tatsächlich liegt die Probe eine Nuance neben dem angepeilten Resultat. Noch eine kleine Anpassung in der Rezeptur, dann sollte es passen. Wie viele Testdurchgänge es brauche, bis die Rezeptur stimme, will Rebekka wissen. In ihrer Vorstellung ist das sehr aufwändig, vor allem, da der Anspruch so hoch ist. Die Antwort erstaunt: In der Regel 3 bis 5. Auch hier sind absolute Profis am Werk. Die Expert:innen freuen sich über die Bewunderung durch den Besuch – trotz Sprachbarriere verstehen sich hier alle sehr gut.

Sobald die Rezeptur steht, geht sie an den zweiten Standort der gleichen Firma, der sich etwas ausserhalb in den Bergen befindet. Da wird dann die Mischung im grossen Stil vorbereitet und zu hochwertigem Garn aus rezykliertem Kaschmir gesponnen. Nur noch ein Schritt bis zum fertigen Rifò-Teil: das Stricken. Die Zeit reicht nicht mehr für einen weiteren Besuch, die drückende Sonne zwingt Rebekka und Arianna zu einer baldigen Siesta. Fasziniert besprechen die beiden aber erst ihre Eindrücke bei einem gemeinsamen Essen, auch CEO Niccolò gesellt sich dazu. Das hier könnte – sollte! – die Zukunft in der Textilbranche sein. Alles, was sich im Kreis dreht, ist in diesem Fall nämlich positiv. Weg von der linearen Verbrauchsgewohnheit, hin zu einem zirkulären Reuse- und Recycling-Denken. Gerade bei tierischen Fasern ist dies nicht nur ethisch, sondern auch ökologisch entscheidend. Ende 2024 haben wir in Zusammenarbeit mit MyClimate unsere Klimabilanz erstellen lassen. Eine zentrale Frage, die unsere Beraterin für uns genauer angeschaut hat, war: Wie viel besser schneiden rezyklierte Wolle, Kaschmir und dergleichen im Vergleich zu neu gewonnenem Tierhaar ab? Und der Unterschied ist massiv: Gemäss den ersten Berechnungen können knapp 90 % der Emissionen eingespart werden. Für uns ein sehr guter Grund, auf rezykliertes Kaschmir zu setzen, wie wir es zum Beispiel bei Rifò sehen. Noch mehr, da es weder bei Ästhetik noch Tragekomfort Abstriche zu machen gibt.